看这些“热点”,想和女性朋友们,聊聊天

题图:三个穿比基尼的女孩,来自诺友、画家张兵。

这两年,尤其是今年,对很多女性,可能是感觉既震撼又分裂的年头。

一方面国家出台三胎政策“激励”多生、出台“离婚冷静期”引导大家珍惜婚姻;另一方面离婚率依然居高不下,2021 年的一个调查显示七成以上的省份离婚率都超过了 30%,生育率也降到新低。而社交媒体上的热点位置常年被“出轨、家暴、丧偶式育儿”等真实新闻占据,更不用说女性长期面对的“家庭工作如何平衡...

题图:三个穿比基尼的女孩,来自诺友、画家张兵。

这两年,尤其是今年,对很多女性,可能是感觉既震撼又分裂的年头。

一方面国家出台三胎政策“激励”多生、出台“离婚冷静期”引导大家珍惜婚姻;另一方面离婚率依然居高不下,2021 年的一个调查显示七成以上的省份离婚率都超过了 30%,生育率也降到新低。而社交媒体上的热点位置常年被“出轨、家暴、丧偶式育儿”等真实新闻占据,更不用说女性长期面对的“家庭工作如何平衡...

题图:文中图片皆来自蒲公英中学。

作者:郑洪,曾是北京地质大学古生物教授,美国哈佛大学公共管理硕士。2005年,在年逾半百时回国投身公益,创立了北京市第一所被政府认可的农民工子女中学——蒲公英中学。

写在前面:

陈鹤松先生,一位永远的蒲公英志愿者。2013 年与蒲公英中学结缘,之后的七年里,陈先生多次走进蒲公英,与老师们促膝谈心,捐款捐物支持学校渡过难关……只为种下“百年树人”的种子,使它茁壮成长!

20...

题图:文中图片皆来自作者。

作者:一诺老友,努力学习自我成长的两娃妈。

大概所有父母都体会过:娃们的假期是爹妈难渡的劫。

若假期宅家,娃们一定是没完没了地拆家、哭着喊着要玩游戏、争着抢着地看电视,结果一定是满地鸡毛,每个人都气呼呼;若带娃们出行,不论是什么形式的旅行,则一定是比平日上班更劳心费力的一项工作。

一诺家三个娃分别是 11 岁、9 岁和 7 岁,我家的姐弟俩则是 9 岁和 6 岁,孩子们都能玩到一...

本文节选自诺言《一诺:女性的力量从哪里来》直播精华文,感谢诺友香樟、溪谷整理。关注“奴隶社会”公众号,回复【直播回放】即可观看完整讲座。

01 女性如何获得内在的力量?

韦娜:

一诺这本书《力量从哪里来》反复提到“力量”,您怎么理解女性的力量,女性应该怎样去获得这种内在的力量?

一诺:

说到力量,很有意思。其实我们的迷茫,不是简单的没有方向,而是底层没有心力,所以我们就希望找一个相对好走一点...

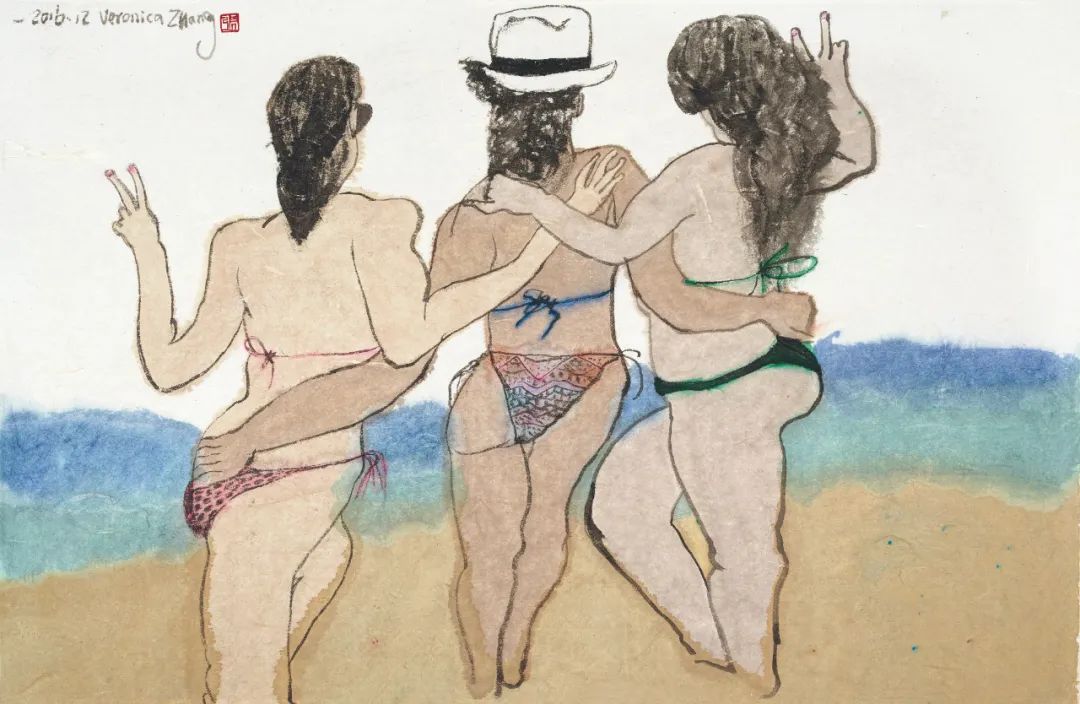

昨天热搜上的那个当着孩子暴打妻子的男人王鹏飞,不知道大家有没有看?

我看了,看得是无比窒息。

视频里男子在孩子在场的情况下,先是连续猛击妻子的头部,打得啪啪作响。孩子大概只有两三岁,一直在大哭。妻子挡着孩子,还给孩子说“你别害怕”。然后男人变本加厉,把妻子摔在沙发上继续打,还用锁喉,抱摔在地上。妻子既没有叫喊,也没有反抗,一看家暴肯定是家常便饭了,屋子里只有孩子的哭声和男人打妻子的扎心的声音。然后...

作者:空白女侠,数据科学家,曾就职于顶级咨询公司,目前在国内一家私募基金担任投资VP。本文来自:空白女侠(ID:kongbainvxia)。

从去年下半年开始,不少互联网公司都开始陆陆续续加入了裁员大军,从虎扑之类的厂,慢慢演化到腾讯阿里字节等头部大厂。在网络这个显微镜下,互联网公司的一举一动都会被放大成一种现象,似乎互联网人只要发表类似“岁月静好”的言论,就会被打上凡尔赛的标签,而嘴边不蹦出几个“内卷”、“裁员...

作者:沈乾若。北京大学物理系毕业,北京航空航天大学工学硕士,加拿大西蒙菲沙大学数学博士。《加拿大博雅教育学会》名誉会长,《融汇中西教育论坛》召集人。中国大陆和加拿大数十年大、中学教学及办学经验。现为独立教育学者,从事比较教育研究,方向为教育体制与政策,基础数学与科学教育。

1、问题的提出

初中升高中考试之后,大约半数学生升入普通高中,半数进职业高中。对于近年来这一中考分流政策,社会上怨声四起。前...

Photo by Daria Obymaha on Pexels

作者:远山的雨花石,诺友,两岁男孩的妈妈。曾在云南支教两年,后北漂上漂,现定居浙江。从事一线教学近 10 年,倡导陶行知的"生活即教育"理念。文艺爱好者,喜欢旅行和写作,个人公众号:远山高树。

(一)戏台上的妈妈

大概在我五六岁的那会儿,发生了很多事情。但是关于那个时候的记忆,似乎是雾蒙蒙的一大片,偶尔一阵风吹过,我仿佛看到了一片幽深的森林,离我最近的地方,是几棵纹...

题图:戏剧《城南旧事》剧照—秀贞

作者:董儿爸。本文来自:一土教育(ID:etuedu)。

写在前面:

今天的文章来自五年级蜻蜓班一位小土豆的爸爸,在看到孩子最终呈现出的戏剧作品后,他有感而发,从一个家长的角度,描述了他看到的孩子在戏剧及日常中的成长和变化,以及一土的教育环境带给他的思考。同时,文中也体现了这位家长的育儿智慧,希望对大家有所启发和帮助。

演出结束,掀起的又一波高潮,竟是孩子们的谢幕。在这...

题图:北京的公园。

作者:沈是,贝恩公司项目经理,女性赋能组织SheShapes联合创始人及轮值主席。作者公众号:沈是(ID:ohmypear)。

我在 27 岁到 28 岁之间,人生有了很大的变化,从上海到北京,从朝阳到海淀。回头看来,这些地方的特质和我的心路颇有相似。

刚毕业的时候在上海,我住在静安的一个有年代的小区里,每天踩着高跟鞋,带着(尽我所能了,但在上海仍显得不够精致)的妆,从两梯十几户的老楼出来,经过各类世...

题图:文中插图皆来自一诺。

作者:维立,毕业于清华大学,斯坦福大学博士。在硅谷从事高科技工作多年。业余时间翻译写作,出版过六本作品/译作。本文来自:硅谷生活家(ID:silicon_valley_life)。

喜欢一诺的新书《力量从哪里来》的人很多,有的曾和她同窗共事,有的曾受她引领鼓舞,而我和一诺是什么关系呢?我和她是师姐师妹的关系。

是的,一诺称我“师姐”。我们都是清华毕业的理工女,都在美国获得博士学位,之后都在...

文中图片均来自网站pexels

近期直播中,一位 7 岁孩子的家长提问——

昨晚问孩子,老师留作业了吗?孩子思考了一会儿回答说:没留。

后来,家长翻看孩子的记事本,上面写着留了作业。这种情况,家长该怎么应对?

我们先来看一看家长的心理变化。

面对这种情况,家长头脑中很可能立即就会冒出一些念头:

1)我的孩子好像在“撒谎”;

2)我的孩子好像不爱学习。

坦白讲,这两点都是家长一想到就头大的情况。一个是道德品质...

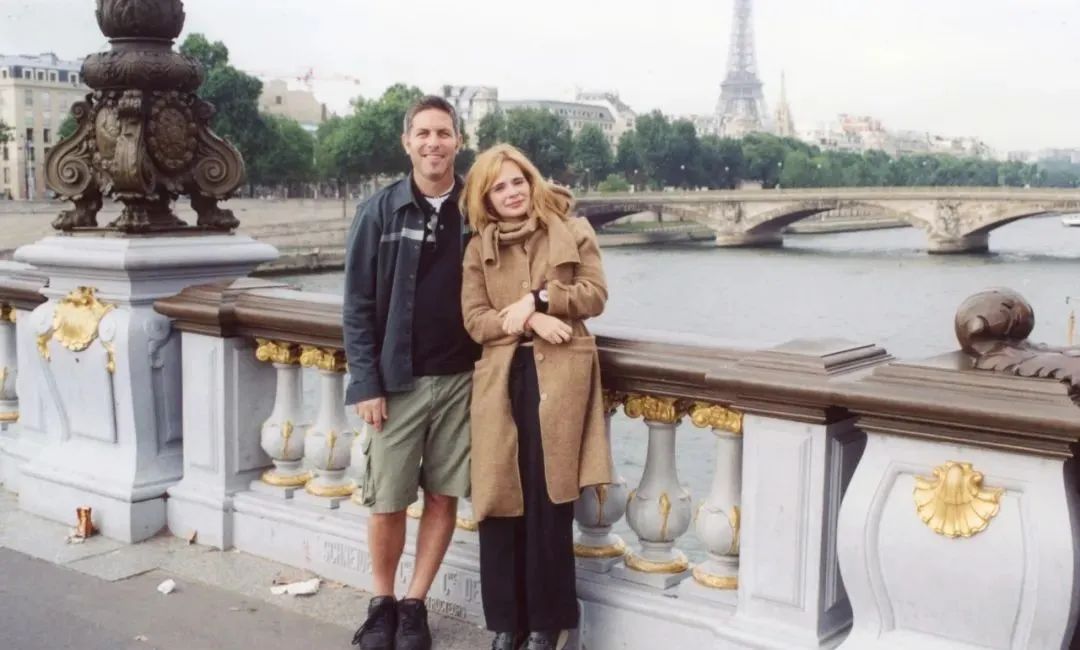

题图:Adrienne 与 Ostroy 在巴黎。作者:喻书琴,出生湖北,原居北京,现住洛杉矶;毕业于中国政法大学,法学学士、文艺学硕士、家庭辅导硕士;做过报社记者、图书编辑、小说翻译、业余社工;喜欢观察、倾听、写作、拍摄;近年来致力于人物深度访谈和纪实写作。本文来自:喻书琴工作室(ID:levifish2)。

作者按:

这是一部安静的,内敛的,治愈的,叙事温柔的独立纪录片,不过,中文媒体没有报道,豆瓣也没有评论,但我被安德...

Photo by Luis Villasmil on Unsplash

作者:每青,当过空姐卖过茶叶的纽约律师,作家,娃妈。作者公众号:每青在美国(ID:meiqingzaimeiguo)、曼岛荒言(ID:mandaohuangyan)。

敏感的小伙伴们可能已经注意到了 — 标题里,“错”这个词我用的有些“大”了。(职场上人无完人,个人风格也都不尽相同,许多事并非是“错”,只是换个角度看、可以稍作改进之处。)而这,就是今天想跟朋友们分享的第一点体会:

01

用词夸张

...作者:陈行甲,清华大学硕士,美国芝加哥大学访问学者;曾获“全国优秀县委书记”称号;深圳市恒晖公益基金会创始人。

今天是我的五十一岁生日。

一年前的今天,我的新书《在峡江的转弯处》由人民日报出版社出版发行。这一年里,各平台的读者留言超过了十万条,我被读者朋友的温暖包围着,甚至是包裹着,太多太多的感动,读每一篇留言都仿佛是读者朋友坐在我的面前温酒谈心,秉烛夜话……

这情景就如同我读书时的感受,当读书读...

题图:全球时尚出版人总编合照-1998。

作者:行摄无限,前 MTV 亚洲新媒体总裁(负责 MTV 亚洲各国网络和移动媒体),前新闻集团 News Corp 常务副总裁(创办星空卫视)……如今进入人生第三乐章 — 旅行,摄影和写作。本文来自:行摄无限。

1

1% 嫁给了99%

刚去美国,我先生给我起了个外号叫“G玉宝”。因为我成天嚷嚷:我要读书 !我要读书!快把他给烦死了。

其实二十岁前我已经大学毕业了,而且,因为从小喜欢...

题图:Photo by Jon Cartagena on Unsplash.

作者:国华,金融从业者,AB 型天秤座的纠结星人,业余文字爱好者,关注自我成长的 9 岁宝妈一枚。

一、少时的迷茫:活在幻象里以为不被爱

从记事起,我就是个乖巧懂事的孩子,从心底渴望获得父母的爱与肯定。凡是父母认为好的就坚决去做,不论自己喜不喜欢;凡是父母禁止的就乖乖听话,不管内心有多向往。在父母一句句“这样好!那样不行!你要如何如何……”的语境中,我不知不觉...

作者:古典,生涯规划师,「新精英生涯」创始人,畅销书《拆掉思维里的墙》《你的生命有什么可能》《跃迁:成为高手的技术》作者。本文来自:古典古少侠(ID:gudian515)。

你有没有这种经历:

flag 立了就倒;

想要读书、写作,总是坚持不下来;

想要早起跑步,但没几天就会放弃……

有人说,这是对自己不够狠,是对困难妥协了;还有人说,是不够自律,应该找人监督。于是很多人开始“抱团成长”,加入打卡社群,过着打鸡血...

题图来自Unsplash

新闻大概很多朋友都看了,北京市朝阳区某小学一年级的两位老师,因为一个女孩子在男同学大声朗诵的时候觉得声音太大捂起了耳朵,便对小女孩各种恶语相向,还鼓动全班同学一起指责和孤立这个孩子……而且,老师显然不认为这种行为有任何问题,还把视频录下来,发到家长群里作为证据企图再次集体声讨,说明是“孩子的问题”。

我看了之后的感受,已经无法用“愤怒”来形容了。

无法想象,也不能相信,在现代文明...